第4回:さあ、いよいよ環境取組の開始

1)全て自前で推進すると考えない

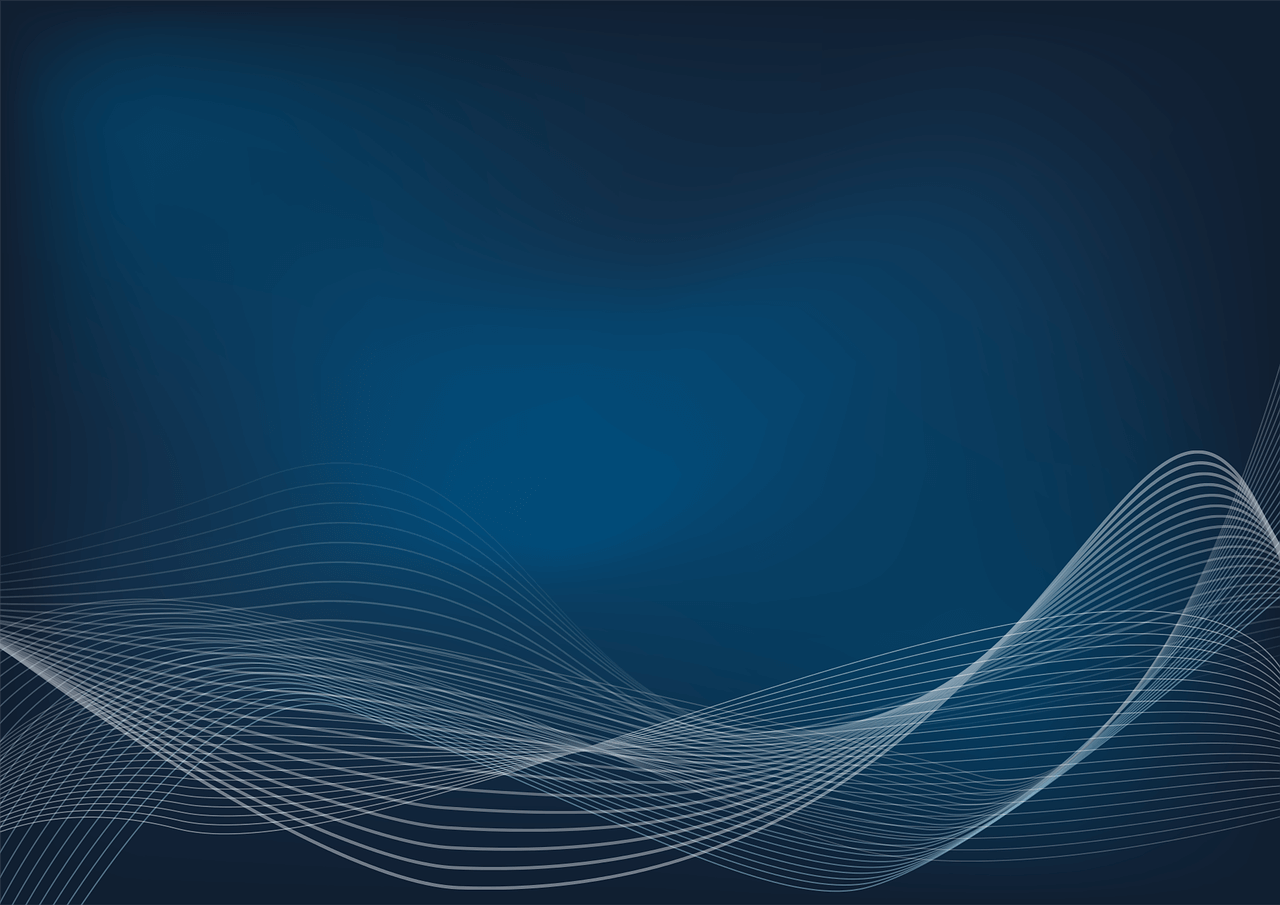

方針が示され、体制もでき、動機付けも終わった。後は実施して刈取りだ、となるが、いざ行動となると、何をしたらいいかわからない、専門家がいない、コストが心配など、まるで振り出しに戻ったかのような声が現場から聞こえてくる(図1)。

図1.「関連取組」現場での悩み |

ここで重要なことは「自前主義」からの脱却である。自社が集中すべきは、環境取組をいかに経営貢献につなぐかという戦略的な部分であり、その具体的な実行手段は、必ずしも自社で完結させる必要はない。

2)あふれる情報、ツールを活用

では、どこにどんな情報があり、どこの誰に相談したらいいのかとなるが、例えば、インターネットで「工場の省エネルギー」で検索すると、図2のような、「工場の省エネルギーガイドブック」(資源エネルギー庁の委託事業で省エネルギーセンターが作成)などがヒットする。同様に、自社のCO2排出量を簡易的に計算できるツールや、廃棄物削減のためのチェックリストなど、具体的な行動をサポートするツールも多数存在することがわかる。

図2.省エネガイドブック※1 |

パソコンで検索する時間すら惜しいという事業所、担当者も少なくないと思う。そのような場合は、メーカーや工事会社などに相談するという手もある。設備やシステムを一番知っていているのはメーカーである。信頼できるメーカーに環境取組のパートナーになってもらい積極的に改善提案を求めるというのは極めて有効である。 また、別の観点として、他事業所の成功・失敗事例からも多くの情報、ヒントを得ることができる。設備毎、業界毎に多数紹介されており、調査する価値は十分ある。

3)国や地方自治体の補助・支援制度の活用

国や地方自治体は、環境への取り組みを後押しするため、様々な補助・支援制度を用意している。具体的には補助金、利子補給、税制優遇、専門家派遣、相談制度など手厚く、多岐にわたる。丁寧に探していけば、自社のニーズに合致する制度があるはずである。図3は資源エネルギー庁の代表的な補助金の例である。

図3.省エネ補助金(資源エネルギー庁)※2

補助金は、単なる資金援助ではなく、環境負荷低減と同時にコスト削減や生産性向上といった経営貢献にもつながる投資を促進するものである。申請には手間がかかることもあるが、専門家のサポートも得られるため、積極的に情報を収集し活用を検討したい。また、近年金融機関も相談会を開催するなどきめ細かいサービスをしているので、窓口で相談するとよい。

一方、環境取組での補助・支援制度の活用をサポートするコンサルも少なくない。私が所属するMOT-IP(一般社団法人 技術知財経営支援センター)もその一つである。私たちは単なるビジネスではなく、日本のモノづくりで何かお役に立てることはないかと考えている。是非気軽に相談してほしい。

脚注

※1)https://www.shindan-net.jp/pdf/guidebook_factory_2024.pdf

※2)https://sii.or.jp/setsubi06r/uploads/r6h_panflet_gaiyou_st.pdf#page=2

(MOT-IP 田脇;y.tawaki@nifty.com)