第2回:環境取組の方針決定、目的目標の設定

1)企業スタンス、取組方針の決定

会社として環境取組の強化を決め、関連部門に「積極的に環境取組を推進するように」と指示したとしても、それだけでは現場の担当者は、具体的に何をしたらいいのかわからず動けない。へたをすると、「新しいモノ好きの社長がまた何か厄介なものを持ってきた」とか「今ですら忙しいのに仕事が増えるだけで、有難迷惑だ」などと反発が起きる懸念さえある。

そのため、環境取組に関する企業スタンスや方針を明確にし、それに基づく目的目標を設定し、具体的行動につなげていくことが必要である。強い刺激、一時の熱だけで開始しても、動機付けや推進体制、実行計画などをしっかり準備できなければ、取組は継続できず、瞬く間に自然消滅するのは明らかである。だからこそ、環境取組の最前線となる現場に、「是非やりましょう」「やらせてください」と言わせるような、リーダーシップ、動機付け、経営資源の配分が重要なのである。

2)環境取組の目的の整理

毎日のように報じられる環境関連のニュースで、SDGsやDX、GXなどのような言葉を見聞きすると、「我が社は社会の流れから取り残されている」「今何かしないと挽回できなくなる」などと不安に駆られるかもしれない。

しかし慌てずに、なぜ環境取組をするか冷静に、客観的に整理したい。以下のようになるのではないだろうか。

①順法(コンプライアンス)のため(例:省エネ法、リサイクル法、廃掃法)

➁取引先から要請があっため(例:取引条件になっている)

③自社の経営に貢献するため

・経営体質を強化したい(例:コストダウン、材料・工法・工程等の見直し)

・融資や補助金申請の条件になっている(例:省エネ設備投資補助金)

・自己宣言のため(例:ISO14001、エコラベル)

④世の中の流れに取り残されないため

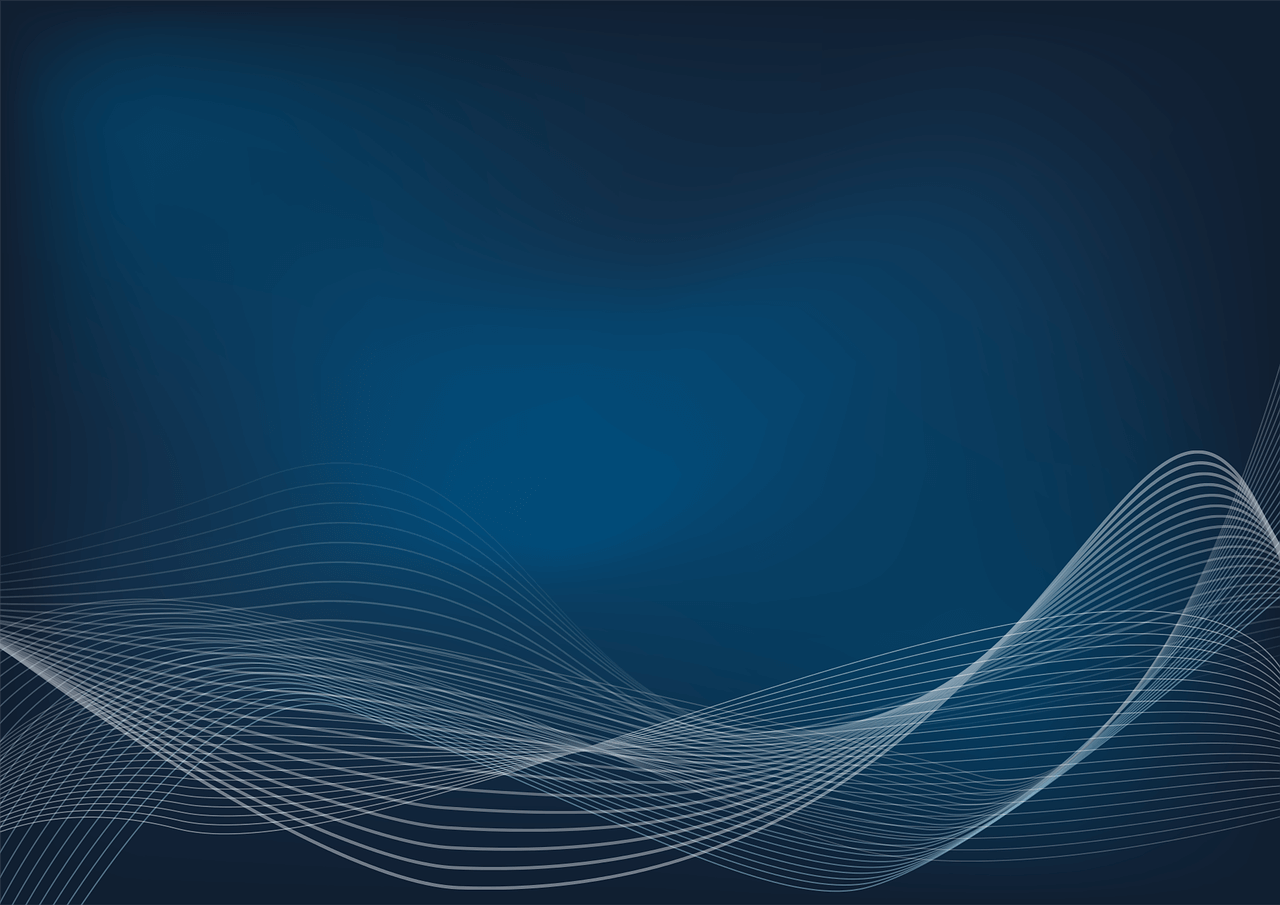

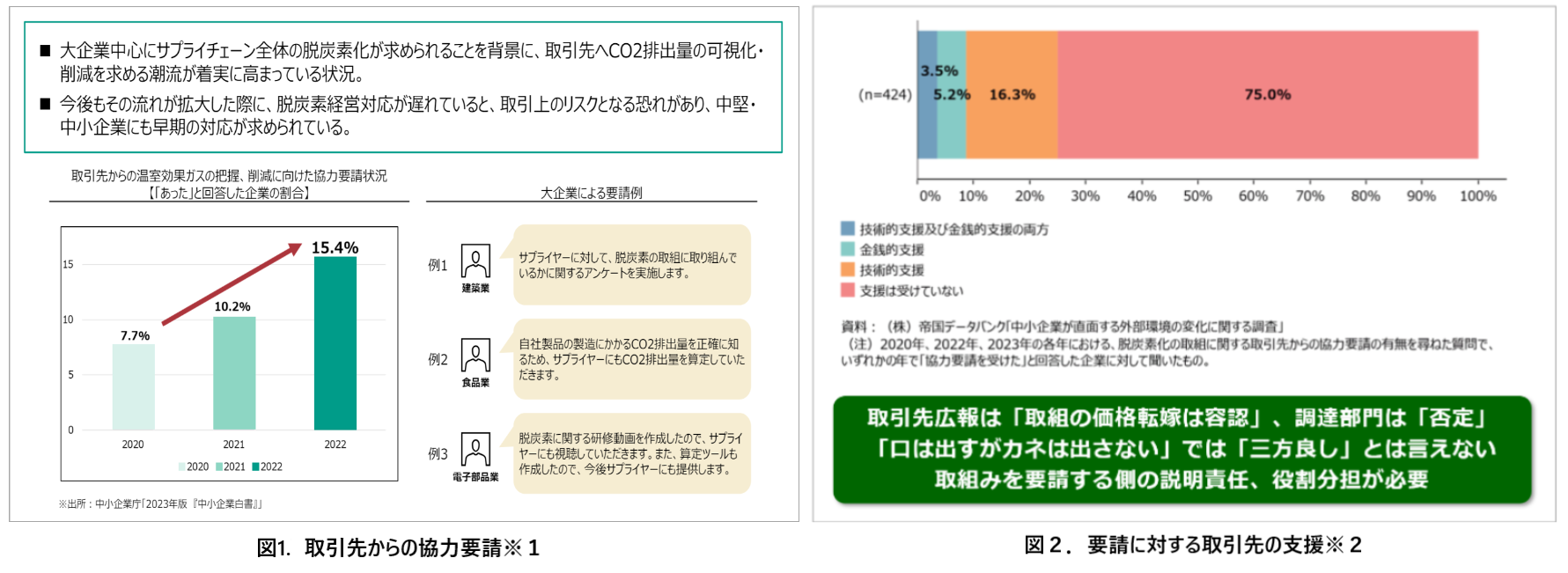

①は事業を継続するなら選択の余地はない。➁は急増している(図1)。しかし、「要請はするが支援はしない」が75%で、一方通行である(図2)。③はまさに企業のスタンスが問われる部分であり、取組に付加価値を持たせるものである。④は横並び志向からの設定である。

|

3)周りの情報や言葉に振り回されない

限られた経営資源をどのように配分するか、企業にとって非常に重要なポイントである。取引先の要請に沿って省エネ投資をし、あるいはSBT※3を設定すれば、必ず発注してくれるのか、否である。高額のコンサル費用を払ってCDPの評点を上げ、TCFDで情報公開すれば企業価値が上がるなら、それで顧客は増え、株価が上がるのか、これも否である。

環境取組は企業の評価指標の一つであるQCDES(品質・コスト・納期・環境・安全)の一つに過ぎない。取引先や社会の評価が上がるなどという「ふわっとした、あいまいな効果」で貴重な経営資源を投入するのではなく、確実にエネルギーコストが削減できる、品質が向上する、モノづくりが効率化できるなどのような経営に貢献する取組みを優先すべきと考える。その取組成果を取引先に伝えたり、情報開示すれば、結果として会社の評価が上がるはずである。「要請されてやる」ではなく、「自社の判断で実施し、求められるならその情報を開示する」という順番が大事である。これが今回の6回シリーズで最も強調したいことである。

【脚注】※1 令和6年度 工場・事業場における脱炭素セミナー 環境省 2024/6/26

※2 2024年度 中小企業白書 第1部 第4章 第5節(Ⅰ-234P)

※3 パリ協定と整合する温室効果ガスの排出削減計画

(MOT-IP 田脇;y.tawaki@nifty.com)