第6回/最終回:遊び心で楽しく、しかし、強かで戦略的に続けたい環境取組

1)楽しい取組、遊び心のある活動

がまんや押付けの環境取組は、面白くないし、やる気も起きない。ワイワイ、ガヤガヤとゲーム感覚で楽しくやりたいものである。従業員が「やらされ感」ではなく「やりたい」、「やらせてほしい」と思える活動にするためには、遊び心を取り入れたアイデアコンテストや提案制度、ユニークなコンペなどを実施し、結果に応じて表彰するなど、ちょっとした仕掛けや工夫も必要である。

2)取組成果の横展開と情報発信

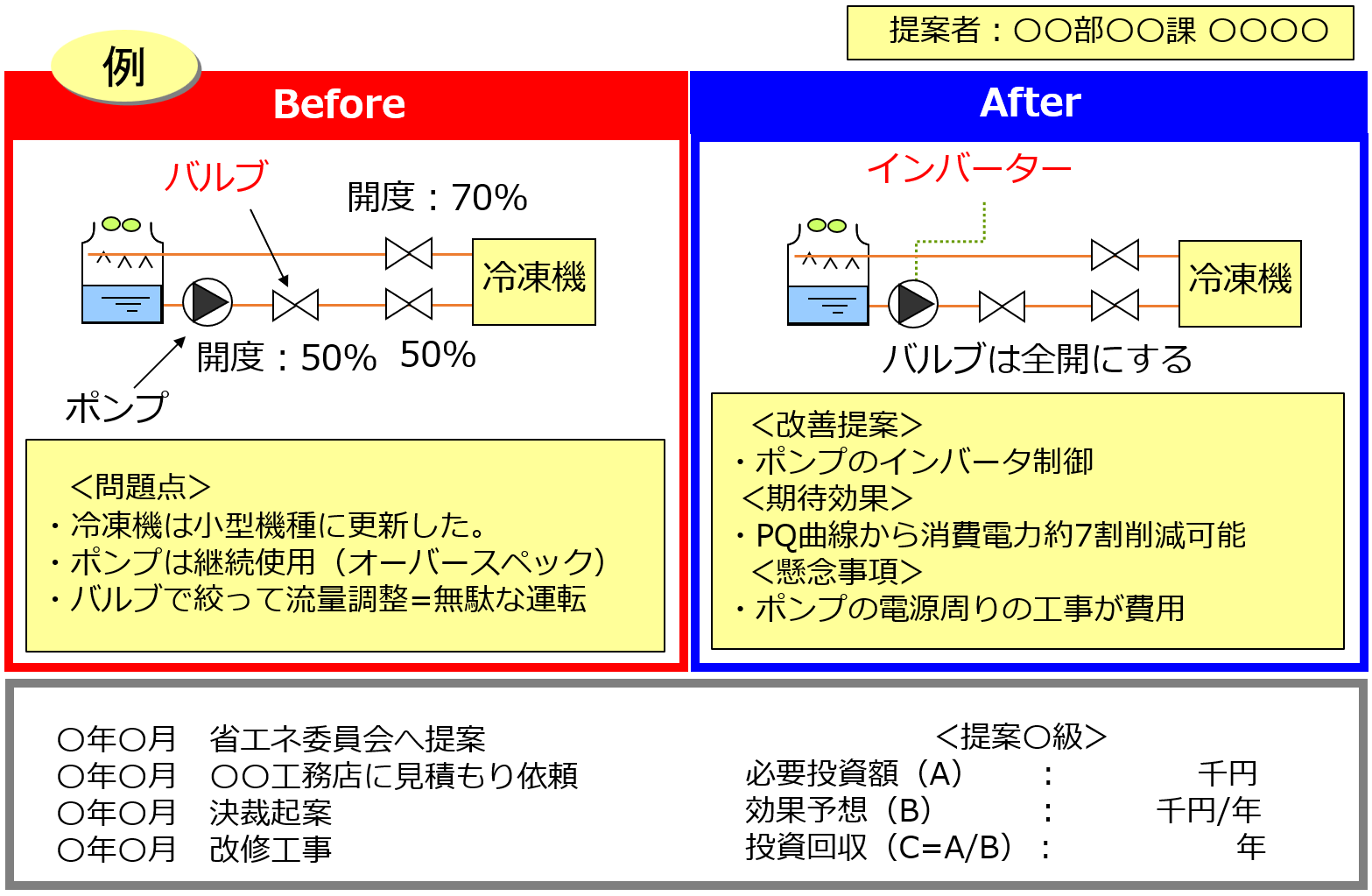

次は、貴重な取組結果を埋もれさせず、誰でも、いつでも閲覧でき、横展開できるように様式を決めてデータベース化することをお勧めする。簡単なイラストを入れ、問題点、改善点、費用対効果などを整理し、用紙1枚にまとめるのがポイントである(図1)。

図1.環境取組B/Aチャートの例 |

また、社外表彰への応募や業界誌等への投稿も是非挑戦してほしい。受賞して新聞や専門誌等で紹介されれば、社内のモチベーションは間違いなく上がり、自信にもつながる。

3)サプライチェーン上の取引先とのコミュニケーション

食品関連の業界では、各企業が国内向けの全ての食品、飲料品に成分、カロリーなどを明示している。同様に環境負荷の明示を目指すのがLCA(ライフサイクルアセスメント)やCFP(カーボンフットプリント)であり、エコリーフラベルや省エネラベルである。 そのため、顧客に最も近い完成品メーカーはサプライチェーン上の取引先に対して、環境負荷低減の取組と関連情報の提供を求めているのが最近の動きである。関係する企業は、今後情報提供の要請が増えることを想定し、自らの環境負荷を知り、削減対策を検討しておく必要がある。そのための準備作業で今回のコラムを参考になれば幸いである。

4)結び

今回のコラムで最もお伝えしたかったのは、「周りに流されず、経営に貢献する環境取組を推進する」ことである。「経営に貢献する」とは、「付加価値をうむ」ということで、具体的には、「エネルギーや材料のコストが下がる」、「廃棄物が減る」あるいは「工数が削減できる」など、金額(円)で説明できる効果をもたらすものを想定した。

波及効果として、会社の評判が上がる、就職希望者が増えるなどを期待する声もある。否定はしないが、今回はそれらを「ふわっとした、あいまいな効果」として優先順位を落とした。というのも、私は環境コンサルという職業柄、首をかしげたくなる事例をたくさん見てきた。導入しても到底使いこなせないような過剰設計の見える化システムを売り込もうとするベンチャー企業、顧客のニーズより自分の売上げを優先するコンサル会社、省エネ診断で全体を見た上で提案すべきにも拘わらず自社製品しか挙げないメーカーなどである。 だからこそ、周りに流されず、自社の経営に貢献できるかどうかで判断し、力強く推進していただきたい。私達MOT-IPにも気軽にお声がけいただければ、必ずお役立ちできると考える。

(MOT-IP 田脇;y.tawaki@nifty.com)