第1回:なぜ企業に環境取組が求められるのか

1)はじめに

毎日のように「環境の取組が必要だ」、「温暖化対策が急がれる」などの報道に接する。企業への期待も大きいが、環境取組に手間やコストがかかり経営負担になるのであれば、経営を預かる立場では、安易な約束はできないというのが実態だと思う。

私はメーカーで育ち、日本でのモノづくりが重要と考えてきた。環境取組が必要であることは間違いない。そこで、経営に貢献する環境取組、付加価値を生む環境取組という観点から、限られた経営資源の中でどのように向き合い、何を優先すべきかについて述べてみたい。

図1.複雑に関連する環境問題 |

2)環境取組とは具体的にどのようなものか

環境というのは便利なことばであり、使い勝手がいい。それだけに、人や立場によって中身や解釈に幅が出る。今回のテーマである「環境取組」ではどうであろうか。

少し硬い話になるが、我が国の環境取組は第六次環境基本計画(2024年5月閣議決定)の中で、環境保全をベースに①脱炭素、②資源循環、➂自然共生の3つを三本柱として進めるとし、国民、事業者、地方公共団体などあらゆる主体に積極的な取組を呼び掛けている。代表的なものとしては以下のようなものがあり、我が社は何をするか、ということである。

環境保全 → 公害防止、環境破壊防止

脱炭素 → 省エネルギー設備機器への更新、再生可能エネルギーへの転換

資源循環 → 3R(リデュース、リユース、リサイクル)

自然共生 → 生物多様性の確保、生態系サービスの向上

3)環境取組が求められる背景

上述の第六次環境基本計画の緒言に「今回の見直しでは、気候変動、生物多様性の損失及び汚染という3つの危機が地球の環境収容力を越えつつあるという強い危機感があった」とその背景を明かす。

実際に周りを見回しても年々夏が暑く長くなり、ゲリラ豪雨などによる大規模自然災害が頻発している。資源循環ではマイクロプラスチックによる海洋汚染やフロンガスやPM2.5のような国境を越えた大気汚染がある。さらに、自然共生に目を向けると、我が国の絶滅危惧種は4,000種に迫り※1 、そこには慣れ親しんだ二ホンウナギが含まれ、身近なスズメさえその予備軍だということに驚いてしまう。このような目に見える変化が迫っていることが、環境取組が求められる背景にある。

4)事業者はどう考え、どう対応すべきか

今のままではまずい、何か行動を起こさねばと、温度差はあっても誰もが考えている。同時に、社外から要請されることも増えたのではないだろうか。

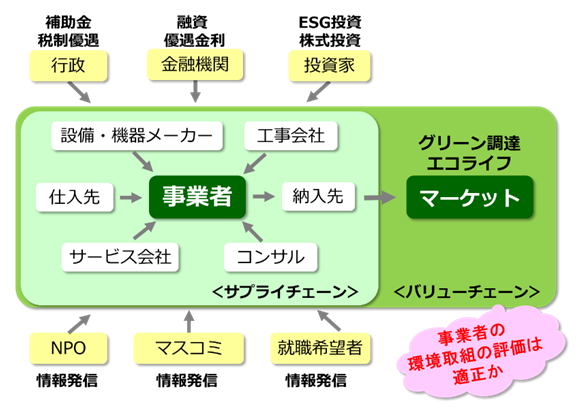

企業活動をバリューチェーンで見ると、図2のように多種多様な利害関係者が存在することがわかる。それぞれ立場、観点から、様ざまな要請がある。しかし、事業者としては、理解はできても全てへの対応は不可能で、自ずと自社の経営に基づき、優先順位を付けていくことになる。

図2.多種多様な利害関係者 |

次回以降、どのように考え、どのように展開していくことが、経営に貢献する環境取組になるか、付加価値を生んでいくかについて述べてみたい。

【脚注】 ※1 環境白書(2024年度版) 第2章 第5節 p143

(MOT-IP 田脇;y.tawaki@nifty.com)